2019年にユネスコが警鐘を鳴らし、昨年より日本で話題となっている、いわゆる「VHS 2025年問題」。巷ではダビング業者への変換依頼が殺到していたり、中古VHSビデオデッキの価格が上昇傾向にあるとか。しかし磁気テープは湿気に弱い(カビが生える)特性はあるものの、保管場所に気をつければ意外と長寿命であり、実際の寿命はあくまでケースバイケースで一概に寿命の定義づけはできないと考えます。

以下に代表的な家庭用アナログビデオテープに関して規格ごとに私見を述べます。

【昭和40年代(CV/統一1型)】

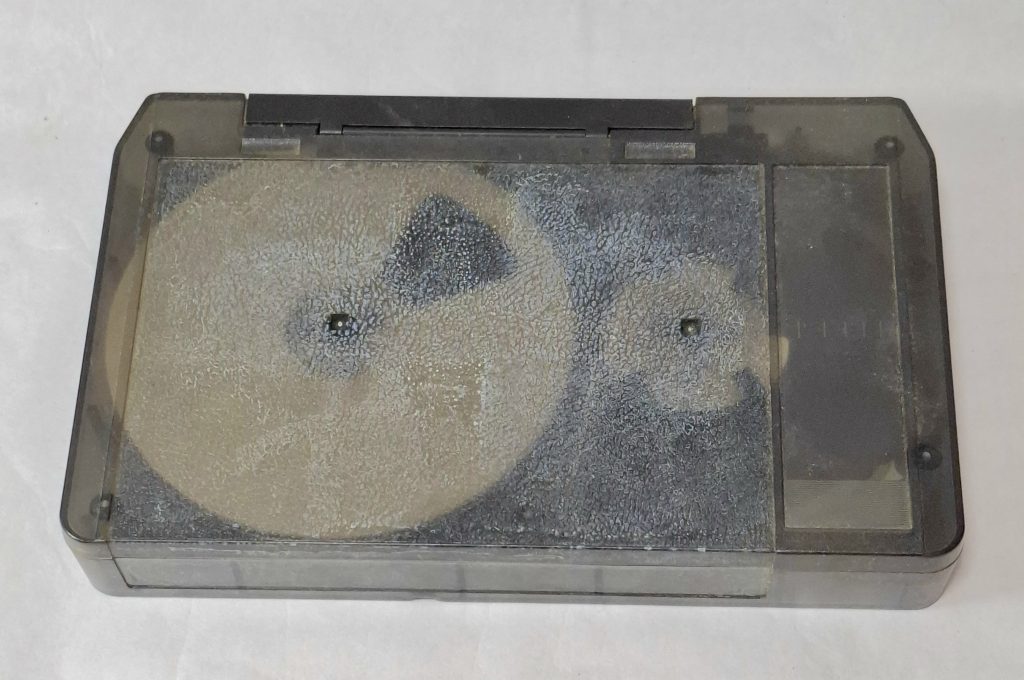

バックコート劣化による再生困難テープ(キュルキュル現象)は、1980年代には既に一部の統一テープで発現しており、専門業者による乾燥処理を要する場合がある。半世紀以上が経ち劣化の進行前にダビングが急がれる。オープンリールの規格乱立もありテープに合う動作個体の入手は非常に難しい。専門業者以外ではダビング困難。

※再生機材の入手難易度:高

【昭和40年代後半~昭和60年代(U規格)】

1970年代のU規格テープ(ソニー商標:Uマチック、松下商標:Uビジョン、ビクター商標:U VCR)は劣化が進行しつつありダビングが急がれる。1980年代以降のU規格テープは劣化の進行が遅く比較的高耐久であり、必ずしもダビングを急がずともよいのではないかとも思える。しかし、U規格の動作個体数は減少傾向であるために、一般論としては早めのダビングを要する。

※再生機材の入手難易度:高

【昭和50年代~平成(ベータ)】

ベータは1975年の登場からVHSに追いやられる1980年代末まで普及していた。2002年に生産が終了。一部のテープでは劣化が著しいが、再生困難テープはそれほど多くはない。ベータの動作個体数は減少傾向であるために、一般論としては早めのダビングを要する。

※再生機材の入手難易度:中

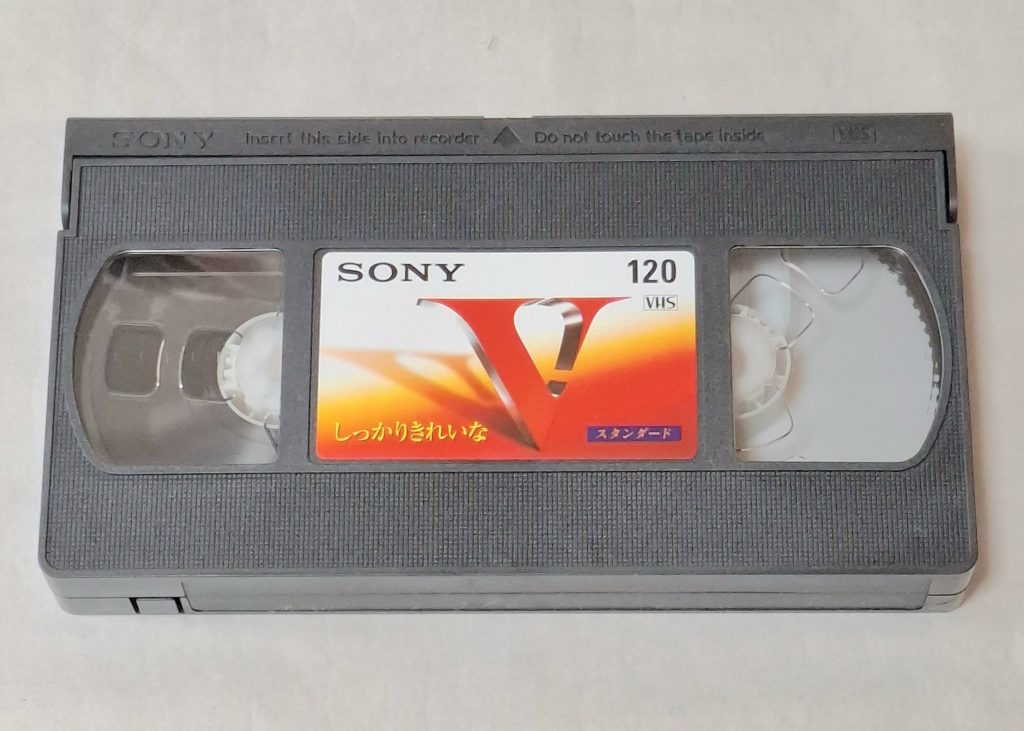

【昭和50年代~平成(VHS)】

VHSは1976年の登場から2000年代まで普及していた家庭用ビデオテープの代名詞的存在である。2016年に生産が終了。一部のテープでは劣化があるが、再生困難テープはそれほど多くはない。VHSの動作個体数はまだ多く、必ずしもダビングを急がずともよい。

※再生機材の入手難易度:低

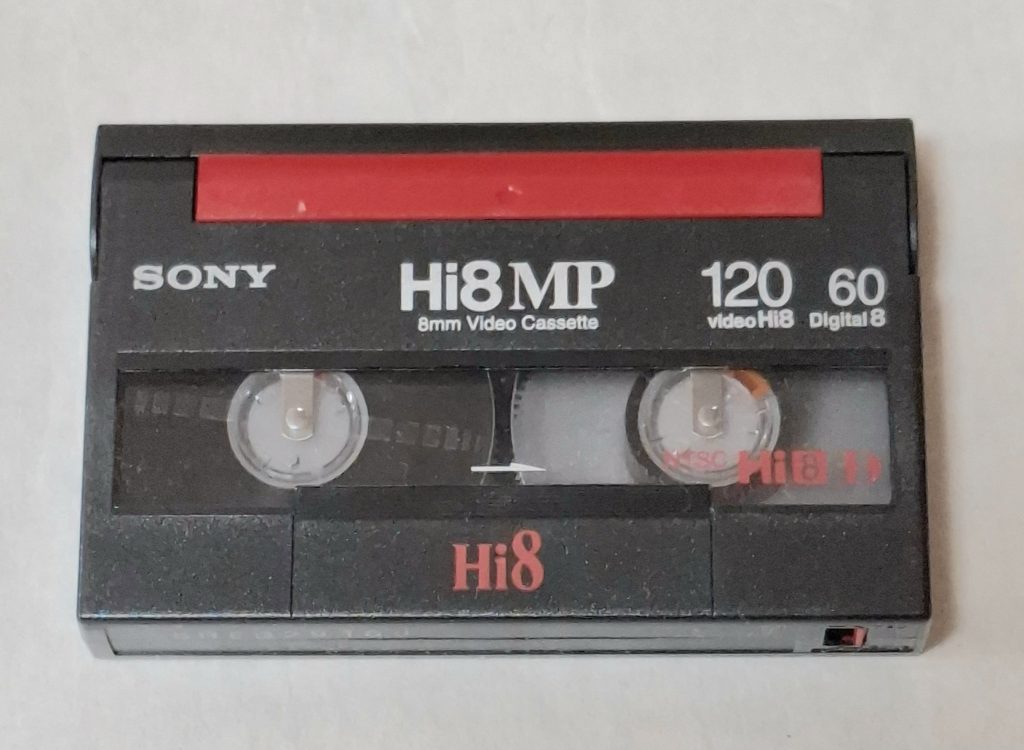

【昭和60年代~平成(Video8・Hi8)】

8ミリビデオは1985年の登場からminiDVに置き換わる1990年代末まで普及していた。一部のテープでは劣化が著しく、再生困難テープは増えつつある。さらにVideo8・Hi8の動作個体数は減少傾向であるために、ダビングが急がれる。

※再生機材の入手難易度:中

【まとめ】

このように家庭用アナログビデオテープといっても規格ごとに事情は異なり、保管場所やテープの種類によって劣化の進行度合いも異なります。ユネスコという世界的権威のある機関が発した情報が発端ではありますが、ユネスコの主張自体が根拠に乏しく眉唾です。日本のマスメディアも「VHS 2025年問題」などと急かす論調で報じ、一部のダビング事業者がビジネスチャンスとばかりに急かす論調に追従しています。しかし「2025年」までにダビングしなければなどと焦る必要は全くありません。もちろん磁気テープの記録内容は永遠ではないのでいつかは失われます。「2025年」とは、おおざっぱで曖昧な目安に過ぎないので、大切な記録は焦らずじっくりダビングしていけばよいのです。